皆さん、こんにちは。糸魚川こどもクリニックの渡辺です。肌寒くなりつつあり、秋雨もあって、センチメンタルな今日この頃です。

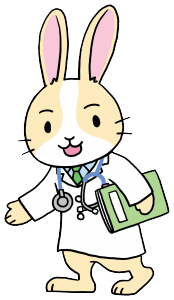

さて、本日は皆様に是非ともお知らせしたいことがあり筆ならぬキーボードを執りました。ご存じの方もいらっしゃると思いますが、おたふくかぜに罹患すると数百人から二、三千人に一人が難聴になってしまいます。これを「ムンプス難聴」と言います。ムンプスとはおたふくかぜの原因ウイルスの名前で、英語ではMumps virusと言います。

記憶に新しいかも知れませんが、2015年1月から2016年12月、国内ではおたふくかぜが長期間にわたり流行しました。おたふくかぜを発症された人の数は定かではありませんが、日本耳鼻咽喉科学会の報告ではなんと二年間で300人を超すムンプス難聴の患者さんが見られたそうです。ムンプス難聴は非常に厄介で、一度発症すると回復するケースは殆どなく、片側の耳が健康であれば異常に気付きにくいために発見が遅れてしまうと言われています。

このムンプス難聴ですが、おたふくかぜワクチンが定期接種に位置づけされている先進国では発症率が低いことも知られています。しかし、本邦ではおたふくかぜの予防接種(ムンプスワクチン)をされているお子さまは30-40%と言われており、接種率が低いワクチンの一つです。皆さんお気づきの通り、予防接種をすることでこの悲劇を(完全にではありませんが)回避することができると言われています。実は、過去に定期接種であった時期もありましたが、無菌性髄膜炎と言う合併症が散見されたために中止されてしまい、それ以降は任意接種という扱いになってしまいました。マイナスイメージがまとわりつくこともあって予防接種率が低いのかも知れませんが、最近のムンプスワクチンは合併症の発症率が低いこと、ワクチンによって得られるメリットの方が合併症よりもはるかに高いことから、日本耳鼻咽喉科学会も予防接種を推奨しています。

皆さん、どうか「おたふくかぜは発症して自然に治して免疫をつけた方が良い」という考え方をされている方を見かけたときは、本ブログの内容を伝えて差し上げてください。ムンプス難聴は事前の対応で予防をすることはできますが、発症してしまってから治してあげることは今の医療技術ではできないのです。

皆さん、どうか「おたふくかぜは発症して自然に治して免疫をつけた方が良い」という考え方をされている方を見かけたときは、本ブログの内容を伝えて差し上げてください。ムンプス難聴は事前の対応で予防をすることはできますが、発症してしまってから治してあげることは今の医療技術ではできないのです。

どうしても考え方が変わらない、または詳細を知りたいということであれば、是非ともお問い合わせくださいませ。皆さんの納得いくまでお話ししたいと思います。

(了)

☆以前、自分が作った資料です、ご参考までに☆

上記は大阪国際会議場の入り口です。

上記は大阪国際会議場の入り口です。 会場の一角に上記のような休憩スペースがあり

会場の一角に上記のような休憩スペースがあり 上記は発表会場の様子ですが中央スクリーン

上記は発表会場の様子ですが中央スクリーン